文化財に息を吹き込むお仕事の依頼

日田市内のとある文化財建築。

この仕事に携わることになったとき、胸が高鳴るのを感じました。

古い建物が持つ独特の趣き、昔の人々が込めた知恵と工夫の結晶。それを目の当たりにすると、いつも感慨深い気持ちになります。「こんな素材で、これだけのものを作り上げるなんて」と、感心するばかりです。

文化財の畳の補修の多くは、通常の畳替えとは異なり、一つひとつが丁寧な手縫い作業が多いです。

直線がきっちり出ていない古い建物に畳をぴたりと合わせるには、職人の経験と技術が求められます。

畳を敷く場所ごとに微妙に異なる高さや形状。それらを見極めながら、一枚一枚をパズルのように仕上げていきます。

これは、畳で失敗しているわけではなく、建物に合わせて作った結果こうなった。

という事です(笑)

手間を惜しまない補修作業

今回の補修で使われた畳の一部には、手床(てどこ)という昔ながらの技法で作られた畳床がありました。

稲ワラを圧縮し、丁寧に縫い上げた手床は、機械化が進む前の職人の技の結晶です。この畳床を補修し、再び息を吹き込むには、多くの手間と時間が必要でした。

手床は機械で圧縮した物に比べ柔らかいので角がしっかりと立ちません。

なので框部分(縁が付いていない方)に木の板(頭板)を縫い付けています。

今回は割れて形が崩れてしまった頭板(かしらいた)を取り換えます。

その他、畳の厚みを整える作業・畳床のムラをとる作業・湿気により腐っている部分の補修などをして畳表(ゴザ)を張る下ごしらえが終わります。

補修部分が多いと1日で1畳終わらない事もありました。

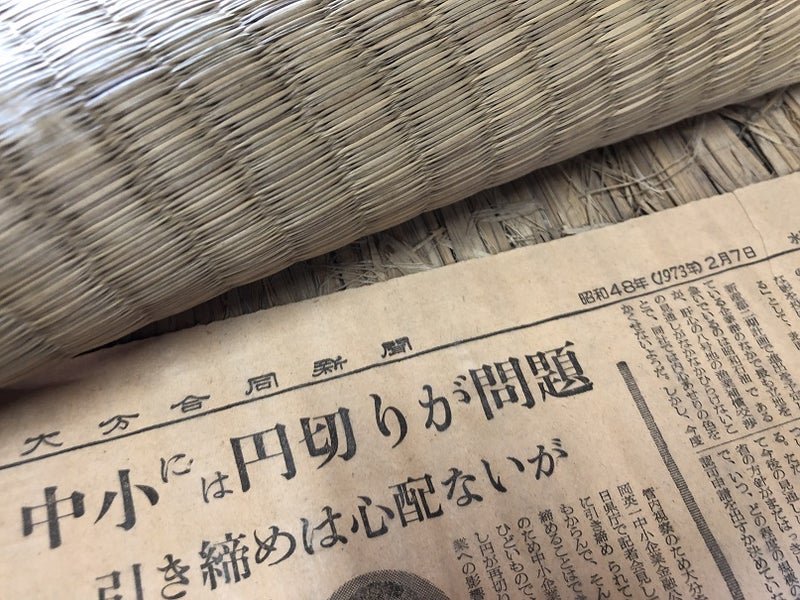

古い畳表を剥ぎ取ると、中から昭和48年の新聞紙が出てきました。

最後に張り替えられたのが約50年前という証拠です。畳床には経年劣化による凹凸が見られ、形を整える作業から始めました。

傷んだ部分を補修し、角が立ちやすくなるよう工夫を施しながら、一畳ずつ丁寧に仕上げていきます。

過去と未来をつなぐ

文化財だからといって、すべて最高級の素材を使うわけではありません。

原状復帰が基本となるため、一般住宅でも使われるレベルの畳表を選びます。

ただし、今回は特別に、畳床の状態に合うようなイ草を農家さんにお願いして織っていただきました。今ではこうした依頼に応えられる農家さんも少なくなっており、貴重な素材です。

畳縁には昭和の趣きを残す綿縁を使用しました。現代では化学繊維が主流ですが、綿縁の持つ落ち着いた風合いは、歴史ある空間にぴったりです。

赤い耳が付いているのが化繊の縁です。光が当たると光沢があるのがわかります。同じ黒でも綿縁のほうがより黒く見えます。

それでは縫着の作業です。

まずは下ごしらえをした畳床に畳表を張ります。

それから畳表の幅を寸法に合わせて切り落とし畳縁を縫い着けます。(平刺し)

縁を折り返しもう一度縫着(返し縫い)、畳床の状態が柔らかいので手縫いをしています。

(私は左利き)

それからあれこれ細かい作業をして完成します。

敷き込んだ画像はこちら

技術への誇りと未来への願い

完成した畳は、新品のような硬さはありませんが、見た目には隙間なく美しく収まりました。

この仕事を終えた今、次の職人が数十年後にこの畳を見て、先人たちの技と想いに触れてくれることを願っています。

文化財に携わる仕事には、「次の世代へ繋ぐ」という責任と誇りがあると私は考えます。

普段の張り替え作業は、時間との戦いな部分もありますのでここまで手間をかけるのはなかなか難しいですし、使用感を考えれば新しく新調したほうが良いですよ。と言いたい畳ですが、これからまた何十年か後にこの畳を解いた職人が先人達に思いを馳せてくれたらいいなと思います。

いかがだったでしょうか?

今回の話は一般の方には難しい話もでてしまいましたが、猪熊畳店としては、お客様の満足と予算の中でどこまで良いものを提供できるかを常に考えます。

簡単ではありませんが、それが私の職人としての仕事のやりがいであり誇りです。

最後まで見ていただきありがとうございました!